"La photographie fait partie de ma vie. Elle ferme le cercle de mes préoccupations artistiques et professionnelles. Je ne vois plus la vie sans sa vision. Je regarde le monde et la mode avec l'oeil de l'appareil", Karl Lagerfeld.

Cette citation, à l’entrée de l’exposition « Karl Lagerfeld » à la Maison Européenne de la Photographie, tient lieu d’annonce pour le spectateur; il s’apprête à pénétrer dans l’univers professionnel mais aussi personnel de l’artiste. Les attentes sont grandes : Karl Lagerfeld représente un personnage publique complexe et paradoxal, tant par son excentricité (et sa rigueur) vestimentaire que par son extrême pudeur sur sa vie privée (il ne dévoile jamais son âge, par exemple).

Dans la première salle, divisée en 3, nous assistons d’abord à un panel de photographies « d’architecture » et de paysages de Paris.

Des toits typiques par-ci, les jardins du Luxembourg par-là ; des lieux vus et revus, surexploités, photographiés ici avec le style quelque peu aseptisé de Lagerfeld. Quand Paris symbolise pour de nombreux artistes, « la ville du romantisme », Karl Lagerfeld est loin de tomber dans les clichés : il nous donne à voir des photographies ternes, dénuées d’émotion, teintées d’un regard plutôt froid et distant sur la capitale.

La suite est, certes, plus originale, mais pas transcendante : Au cours de ses déambulations dans « la grosse pomme », Karl Lagerfeld photographie sous tous les angles les façades New-Yorkaises. La question du discours de l’artiste est alors au centre de la réflexion du spectateur : ces échelles de secours incarnent, évidemment, une des caractéristiques des appartements New-Yorkais, mais la symbolique même de l’objet et le matraquage de ces formes géométriques évoquent l’instabilité et le déséquilibre. Karl Lagerfeld aurait-il donc laissé échapper sa fragilité ?

Le spectateur s’attend alors à une gradation dans l’émotion, à un regard artistique plus humain, mais la dernière partie de cette première salle est décevante : il s’agit d’une collection de sérigraphies, qui jouent sur les couleurs.

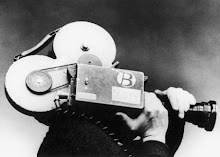

La deuxième partie de l’exposition concerne davantage la technique. Karl Lagerfeld s’atèle à des expériences novatrices autour du tirage. Le spectateur assiste à des résinotypes, des tirages argentiques sur papier abrasif mêlés à un hommage à Oscar Schlemmer (de nationalité Allemande, peintre, décorateur et scénographes de ballet).

Enfin, au fond de cette salle, s’étale la spécialité du directeur artistique de Chanel : les photographies de mode et personnages célèbres, en petit ou grand format. Ces centaines d’œuvres rendent enfin, comme une agréable note de clôture, hommage au vrai talent de Karl Lagerfeld.